Mécanisme

Si la finalité de l’électrification rurale est claire, c’est un processus de longue haleine qui nécessite pour la satisfaction des usagers, dans la durée, l’élaboration et la mise en place d’outils adaptés dans les champs institutionnels, organisationnels et financiers.

Du point de vue institutionnelle : C’est souligner la double nature de l’électricité et repérer sa fonction sociale :

– source énergétique, elle est du ressort de l’institution chargée des questions de l’énergie.

– Service énergétique, elle engage de multiples acteurs institutionnels tout particulièrement dans les pays en voie de développement.

Quant à l’électrification rurale, elle revêt une fonction sociale. Rarement rentable que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays en développement, elle requiert l’intervention des institutions financières nationales, nécessairement encadrée par un mécanisme décisionnel vérifiant son bien fondé. Ainsi, tout programme d’électrification rurale nécessite la coordination de plusieurs structures institutionnelles. L’absence de lieu de concentration et de décision est l’un des obstacles actuels au changement d’échelle de l’électrification rurale. Des pays pauvres s’orientent vers la création d’agence de développement d’électrification rurale, dont l’une des fonctions sera d’être le lieu de rencontre et de coordination des acteurs institutionnels.

Du point de vue organisationnelle : C’est aussi souligner l’importance du contexte géographique. Celui-ci revêt une grande importance, dès que les projets d’infrastructures se situent en milieu rural. A plus forte raison lorsqu’ elles sont disséminées et utilisées par des personnes peu formées et souvent sans ressources régulières. Les questions sont multiples et couvrent l’installation des équipements, le contrôle de la qualité des travaux et du service, la disponibilité des pièces de rechange, la proximité des techniciens chargés de l’entretien et le recouvrement des charges d’exploitation.

Evoquer les mécanismes financiers : C’est d’aborder la question de l’absence de rentabilité de l’électrification rurale, de la circulation des flux financiers et de la pérennité des infrastructures. Aucun spécialiste du secteur ne saurait investir seul dans des programmes d’électrification rurale. Les sociétés d’électricité de la majorité des pays en développement se débattent pour maintenir un équilibre financier et il n’est pas question pour elles de s’aventurer dans le champ de l’électrification rurale. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de subventionner l’électrification rurale. L’importance de ces mécanismes a amené le gouvernement malgache à adopter une nouvelle stratégie concernant l’électrification, évoquée dans la section suivante.

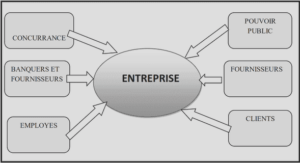

Concurrence

Une entreprise performante se rend compte que son environnement est une perpétuelle source d’opportunités et de menaces. Surveiller un environnement consiste essentiellement à dégager ses tendances d’évolution. L’objectif est d’identifier de façon systématique les menaces et les opportunités qui peuvent influencer l’avenir de l’entreprise afin de maîtriser la concurrence. Il peut être distingué 2 types de concurrence : la concurrence directe et la concurrence indirecte.

Concurrence directe La concurrence directe est limitée par le marché principal de l’entreprise. Elle regroupe l’ensemble des produits semblables et directement concurrents. Dans notre cas, l’existence de la concurrence directe n’est pas justifiée car dans le cadre de l’électrification rurale, la présence de deux exploitants pour la fourniture en électricité d’une seule ville n’est pas permise. Par conséquent, tant que la durée de l’autorisation ou de permission que bénéficie l’exploitant qui va gérer les infrastructures électriques de la commune de Vatana n’est pas expirée, il sera le seul qui peut opérer dans la localité.

Concurrence indirecte Contrairement à la concurrence directe, la concurrence indirecte agit sur le pouvoir d’achat même du client ; le choix d’un produit ou d’un service qui peut satisfaire le même besoin l’empêche de pouvoir acheter l’autre. La situation énergétique qui prévaut actuellement dans la Ville se présente comme suit : La majorité des ménages prépare le repas avec du bois de feu ou du charbon, et s’éclaire soit à l’aide de la bougie et/ou de la lampe à pétrole, soit par groupe électrogène. La consommation mensuelle pour chaque ménage en bougie est de 30 unités, et celle du pétrole 3 litres en moyenne. Pour les ménages qui s’éclairent à l’aide du pétrole, Il est à noter qu’aucune station de distribution de produits pétroliers n’est disponible dans le village. Chacun se ravitaille à Lokomby, une commune voisine qui se situe à 9 Km de Vatana. D’autres personnes aussi produisent leurs propres besoins en énergie avec des groupes électrogènes.

Politique de communication et de promotion

L’objectif est de mettre en évidence l’importance et la nécessité de l’électricité. Pour ce faire, une communication à partir des moyens hors médias s’avère efficace dans le but de sensibiliser la population locale en lui montrant l’importance ainsi que les avantages octroyés par l’électricité :

– le marketing direct par la distribution de prospectus

– une descente et entrevue avec les habitants de la commune

– la participation aux diverses foires et organisations effectuées par la commune ainsi que les opérateurs dans la région.

Concernant la promotion du produit, les diverses installations électriques dans la propriété de l’abonné seront effectuées par la société, cela dans le but d’éviter les risques que peuvent causer les installations qui laissent à désirer. Ce chapitre nous à permis de procéder à la description du marché visée, de l’analyse de l’offre et de la demande ainsi que la concurrence et enfin la politique marketing à adopter. L’analyse de la demande nous à permis de classifier les abonnées en deux catégories: premièrement les abonnées en lumière et usage domestique et deuxièmement les petites industries Quant à l’analyse de l’offre ; il s’agit des infrastructures électriques nécessaires à la satisfaction des besoins des abonnées. Les concurrents direct et indirect ont été identifiés dans ce chapitre effectivement. Pour la politique marketing du projet, il a été appliqué la politique du produit, de prix, de distribution et de communication, mais ces politiques marketing sont plus axés sur le prix et la distribution.

Développement social de la région

Les habitants de la campagne au lieu de se rendre en ville pour chercher du travail peuvent en trouver sur place. Il suffit d’avoir les outils pour qu’un emploi soit créé. Un outil adéquat mis à la disposition de chacun abouti à un résultat satisfaisant. Le rendement peut être amélioré suivant le nombre des machines à la disposition. Le travail requerra juste un court délai d’exécution. L’atelier demandera plus d’ouvriers pour améliorer sa production et surtout créer des emplois. L’électricité apporte un grand changement dans la région concernée. Tous les outils modernes sont électriques et vont générer un impact positif, tels que:

– un gain de temps.

– une économie d’énergie.

– une précision du travail.

– une production en grande quantité.

En outre, le développement social de la région peut être expliquée à partir des exemples suivants :

– Une laveuse peut être également une repasseuse en s’appropriant un fer à repasser. Elle se contente d’installer l’électricité chez elle, et en bénéficier pour l’amélioration de sa vie du faite qu’elle ne sera plus astreinte à des incommodités (allumer le feu, l’entretenir, se salir avec du charbon de bois etc…).

– le travail ne sera plus considéré comme un fardeau du fait qu’on peut économiser son énergie physique. Il peut produire plus que celui qui use de son corps à l’aide de la mécanisation de l’outil de travail. La population peut accéder à la nouvelle technologie d’information et de communication.

– La télévision permet de s’informer des dernières nouvelles à tout instant avec des images réels. Ils ne pourront plus se laisser duper par les beaux parleurs.

– La radio qui leur émettra les actualités diverses.

– Le téléphone ou la radio aura aussi son utilité pour éviter tout déplacement concernant toute demande de renseignements.

Le monde entier, c’est-à-dire les pays, les régions seront en communication et sans vouloir trop demander on peut dire que les relations seront facilitées. La sécurité sera améliorée, la raison est simple : les malfaiteurs n’agissent plus que dans l’obscurité. Le fait de ne pas être ni vu ni connu leur donne le courage d’accomplir leurs méfaits. Toujours sur le plan de la sécurité, la région sera protégée des décharges atmosphériques dues à la mise en place des piquets de terre sur le réseau électrique.

|

Table des matières

INTRODUCTION

Partie I : L’IDENTIFICATION DU PROJET

Chapitre I : Vue générale sur le projet d’électrification rurale a madagascar

Section 1: Historique

Section 2 : Caractéristiques

2.1 Objectifs

2.2 Intérêt

2.3 Mécanisme

2.3.1 Du point de vue institutionnelle

2.3.2 Du point de vue organisationnelle

2.3.3 Evoquer les mécanismes financiers

Section 3 : Stratégie gouvernementale en matière d’électrification

Section 4 : Implantation du projet

4.1 Présentation succincte de la commune de VATANA

4.2 Population

4.3 Activités économiques

Chapitre II : ETUDE DU MARCHE ET ASPECT MARKETING VISE OU CIBLE

Section 1 : Description du marché visé

1.1 Le marché proprement dit

1.2 Clientèle cible

Section 2 : Analyse de la demande

2.1 Lumière et Usage domestique

2.1.1 Lumière

2.1.1.1 Eclairage d’un ménage

2.1.1.2 Eclairage public

2.1.2 L’usage domestique

2.2 Secteur Industrie (FMBT)

2.2.1. Décortiqueries

2.2.2 Atelier bois

2.3- Répartition d’utilisation d’énergie

Section 3 : Analyse de l’offre

Section 4 : Concurrence

4.1 Concurrence directe

4.2 Concurrence indirecte

Section 5 : Politique marketing

5.1 Politique du produit

5.2 Politique du prix

5.2.1 Prix du KWh livré

5.2.2 Mode de tarification

5.2.2.1 Compteur classique

5.2.2.2 Compteur prépaiement

5.2.2.3 Tarification collective

5.2.2.4 Tarification forfaitaire

5.2.2.5 Comparaison des différents systèmes de tarification

5.2.2.6 Suggestion

5.3 Politique de distribution

5.4 Politique de communication et de promotion

Chapitre III : THEORIE GENERALE SUR LES OUTILS ET LES CRITERES D’EVALUATION

Section 1 : Outils d’évaluation

1.1: VAN

1.1.1: Définition

1.1.2: Formule

1.1.3 : Interprétation

1.2 : TRI

1.2.1 : Définition

1.2.2: Formule

1.2.3 : Interprétation

1.3 : D.R.C.I

1.3.1 : Définition

1.3.2 : Formule

1.3.3 : Interprétation

1.4 : IP

1.4.1 : Définition

1.4.2 : Formule

1.4.3 : Interprétation

Section 2 : Critères d’évaluation

2.1 Pertinence du projet

2.2 Efficacité du projet

2.3 Efficience du projet

2.4 Durée de vie du projet

2.5 Impact du projet

Partie II : CONDUITE DU PROJET

Chapitre I : TECHNIQUE DE PRODUCTION

Section 1 : Ouvrages

1.1 Le bâtiment de la centrale

1.2 Réseaux électriques

1.2.1 Conducteurs

1.2.2. Prise de terre

1.2.3 Eclairage public

Section 2 : Schéma de l’exploitation

Section 3 : Liste des matériels et équipements

3.1 Réseau électrique

3.2 Branchement

3.3 Matériels, équipements de la centrale

Chapitre II : CAPACITE DE PRODUCTION

Section 1 : Capacité de production envisage

1.1 Détermination de la puissance de pointe

1.2 Charges journalières à la centrale

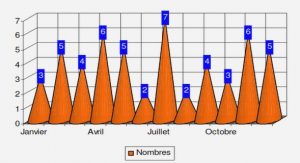

1.2.1 Année 1

1.2.2 Année 5

1.2.3 Année 10

1.2.4 Année 15

1.3 Analyse des Graphes

Chapitre III : ETUDE ORGANISATIONNELLE

Section 1 : Organisation administrative

Section 2 : Organisation du travail

2.1 Attributions du personnel

Section 3 : Gestion des ressources humaines

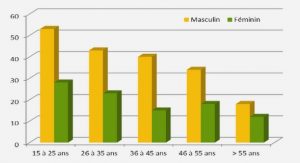

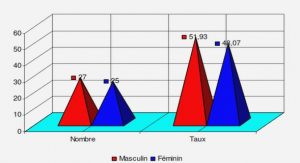

3.1 Statistiques du personnel

3.1.1 Besoin en personnel

3.2 Rémunération du personnel et motivation

3.3 Formation du personnel

Section 4 : Chronogramme

4.1 Description

4.2 Durée des tâches

4.3 Le calendrier général

Partie III : L’ETUDE FINANCIERE DU PROJET

Chapitre I : COUT D’INVESTISSEMENT et FINANCEMENT du PROJET

Section 1 : Montant des investissements

1.1 Immobilisations incorporelles

1.1.1 Frais de développement

1.2 Immobilisations corporelles

1.2.1 Constructions

1.2.2 Installations techniques

1.2.3 Autres Immobilisation corporelles

Section 2 : FRI (fonds de roulement initial)

Section 3 : Tableau d’amortissement

Section 4 : Plan de financement

Section 5 : Remboursements emprunt

Chapitre II : ETUDE DE FAISABILITE

Section 1 : Comptes de gestion

1.1 Comptes des charges

1.2 Comptes des produits

Section 2 : Etats financiers prévisionnels

2.1 Compte de résultat prévisionnel

2.2 Flux net de trésorerie

2.3 Le bilan prévisionnel

Chapitre III : EVALUATION DU PROJET

Section 1 : Evaluation économique

1.1Création de la valeur ajoutée

1.2Ratios de performance économique

Section 2 : Evaluation financière

2.1Selon les outils d’évaluation

2.1.1 VAN

2.1.2 TRI

2.1.3 Le DRCI

2.1.4 L’ IP

2.2 Selon les critères d’évaluation

2.2.1 La pertinence

2.2.3 La durée de vie

2.2.2 L’efficacité

Section 3 Evaluation sociale

3.1 Création d’emploi

3.2 Développement social de la région

CONCLUSION

Télécharger le rapport complet